在信号跟单的世界里,存在一种极其普遍,也令人费解的“非正常死亡”现象:信号源的长期权益曲线,稳步上扬,创下新高;而绝大多数跟随者的账户,却永远地停在了某个深坑里,最终以亏损离场。这是一个冰冷的、被无数数据验证过的事实,它引发了一个直击灵魂的疑问:为什么同一个交易策略,却产生了截然相反的结果?

这个问题,困扰着每一个试图通过跟随信号盈利的散户,同样也困扰着学长。

人们常常将其归咎于运气不好、平台差异,或是信号提供者在关键时刻没有扛住。但真相与问题的根源,或许既不在信号,也不在平台,而在每一个交易员内心深处,一个与生俱来、却与交易的数学本质背道而驰的强大敌人:我们对回撤的生理性厌恶。

这篇文章的目的,就是要把这个敌人从我们模糊的感觉中,彻底地、清晰地揪出来。学长将深入探讨回撤的本质,分析跟单者在回撤期间独特的心理和行为轨迹,并最终为你提供一个能打破这个亏损循环的、更理性的认知框架。这不仅仅是一次探讨,更是一次提高交易认知的深度自我解剖。

在交易中,我们首先要对回撤这个概念,进行一次根本性的重新定义。

传统观念里,回撤常常与风险、亏损、失败这些负面词汇直接挂钩,当账户净值从高点滑落时,我们的第一反应是我的策略失效了、我正在亏钱,这种认知,是后续所有非理性行为的根源。

一个更专业、更符合交易现实的认知是:对于一个拥有正向数学期望的交易系统而言,回撤,不是风险,而是获取长期盈利所必须支付的、确定无疑的运营成本。

任何交易策略,无论多么精妙,其胜率都不可能是100%,它必然会经历盈利周期和亏损周期。一个策略的长期正期望,是由它的胜率和盈亏比共同决定的,例如一个胜率只有40%,但平均盈利是平均亏损三倍的趋势策略,它在十次交易中,可能会连续亏损六次,但只要抓住了四次盈利,其最终结果就是正向的。

这六次连续的亏损,所造成的账户净值下滑,就是回撤。它是这套策略能够存活下去,并最终捕获那四次巨大盈利所必须付出的固定成本。就像一家工厂为了生产产品,必须支付的电费和房租一样,你不能指望工厂只生产产品,而不消耗任何能源。

同样的我们也不能期望一个交易策略只盈利,而不产生任何回撤,一个宣称无回撤的策略,只有两种可能:要么它是一个谎言,要么它是一个在未来某刻会瞬间归零的定时炸弹。

因此当我们看到账户出现10%、20%的回撤时,我们的第一反应,不应该是情绪化的“我亏了多少钱?”,而应该是理性的“这个回撤幅度,是否在这套策略的历史正常成本范围之内?”

如果你无法从回撤=风险的感性思维,切换到回撤=成本的理性思维,那么你就无法真正地信任和执行一套完整的交易系统。而这种思维上的切换,恰恰是区分专业交易者与业余爱好者的第一道分水岭。

信号提供者和跟单者之间的分歧

一旦理解了回撤是成本,我们就能更清晰地分析,在回撤这个成本支付期内,信号的提供者(主账户)与跟单者之间,到底发生了怎样致命的行为分歧。

一个信号策略的资金曲线,就像一幅山脉地图,信号提供者和跟单者,是结伴而行的登山队,共同翻越一座座山峰,也共同走过一个个山谷。然而现实是,每一次当队伍走进“回撤”这个幽深、寒冷的山谷时,绝大多数的跟单者会选择掉队和放弃。

信号提供者(或EA本身)的行为模式是极其简单的:严格遵循预设的、经过大量历史数据验证的交易规则,机械地、不带任何感情地执行开仓、平仓、止损。面对回撤继续执行规则,因为它的程序和历史数据告诉它,只要继续执行下去,就有概率走出这个山谷,程序本身信任的是冰冷的数学期望。

而一个跟单者,其行为模式要复杂得多,也脆弱得多:

- 初始阶段:当策略处于盈利周期时,跟单者信心爆棚,他看到的是不断增长的账户余额,他会下意识地将这种盈利外推到未来,产生找到圣杯的错觉。

- 转折阶段:回撤初期策略开始遭遇连续的亏损,账户净值从最高点开始下滑5%-10%。此时跟单者的乐观情绪开始动摇,但还能安慰自己。

- 崩溃阶段:当回撤继续加深到15%、20%甚至更高时,跟单者的心理防线开始崩溃。此时他脑海中会被两种强大的心理偏见所支配:

- 近期偏好:他会完全忘记策略过去几个月的辉煌盈利,大脑中只剩下最近这几周连续亏损的痛苦记忆,他会觉得这个策略已经失效了。

- 损失厌恶:亏损20%带来的痛苦远大于盈利20%带来的快乐,当这种痛苦达到临界点时,会产生一种强烈的要让痛苦立刻停止的冲动。

- 结局:在这种冲动的驱使下,大部分人会手动干预停止跟单,而离场的这个时间节点可能是避开了进一步亏损,也可能是策略净值曲线的谷底。

离场后痛苦确实暂时停止了,但一个策略的最大回撤期,往往也预示着它即将迎来均值回归的盈利期。信号源的主账户在无人打扰的情况下,严格地继续执行着它的规则。策略开始恢复,净值曲线掉头向上,并最终在几周或几个月后,创下了新的历史高点。此时整个悲剧的全貌才清晰地浮现:信号源是盈利的,而那个在谷底放弃的人,亏损永远地、实实在在地固化在了那里,用最真实的金钱,为一次情绪失控,买了单。

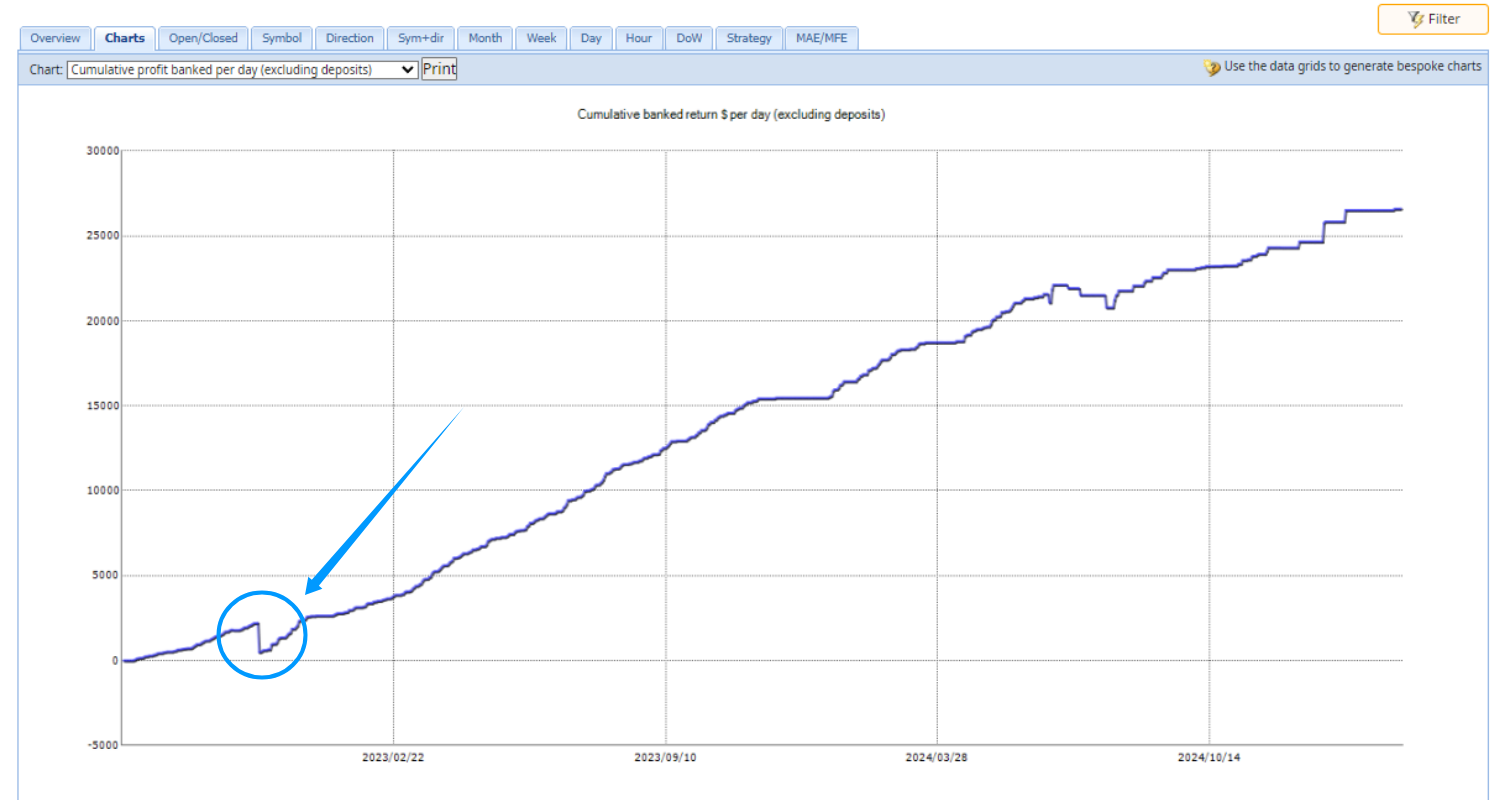

这个结论并非空穴来风,而是无数次真实上演的案例总结,是血的教训。这样的情况学长经历了太多次,下面给大家看一个最典型的案例,这是我从2022年8月开始跑的一个账户:

持续盈利了三个年头,整体看上去,是不是还不错?一条稳步爬升的曲线,充满了希望,但魔鬼就藏在我用箭头指出的那个深谷里。看到那波箭头标注的断崖式的回撤了吗?那是一次真实发生的、高达30%的硬止损,这次止损对跟单用户来说是致命的:当时跟随这个信号的大部分朋友,几乎都在那个最痛苦、最黑暗的时刻,选择了放弃和离开。他们的亏损也因此永远定格,然而戏剧性的是主账户在经历这次回撤止损后,后面却创下了新高并且节节攀升。

如何破局

既然问题的根源在于我们无法克服的人性弱点,那么破局之路,也必然是一场关于自我认知的修行。跟单者的工作,不是在跟单开始后,而是在跟单开始前,就已经完成了80%。

下面学长要说的也是写这篇文章的目的以及重点:

首先你必须彻底抛弃跟单这个词,它带有强烈的不劳而获和盲目跟随的意味。你要把自己,定位成一个策略投资者,你的工作是像一个专业的风险投资人,去尽职调查、评估、并最终决定是否要投资一个“交易策略”这项资产。换句话说,你不是在跟单,你是一位投资专家,在寻找市场上值得投资的资产,而信号源只是资产的一种表现形式。

其次是量化你的痛苦阈值,作为策略投资者,在你投入任何一分钱之前,你必须像研究上市公司财报一样,去研究这个策略的历史表现报告。而你研究的重点,不应该是它最牛的时候赚了多少,而应该是它最惨的时候亏了多少。它的历史最大回撤是多少?它历史上最长的“平台期”是多久?把这些代表着最大痛苦的数字,清晰地写下来,然后与你自己的资金状况和心理承受能力,进行一次冷酷的、诚实的对比。如果一份历史最大回撤30%的策略,让你在投入资金前,就已经感到了生理性的不适和焦虑,那么你就必须承认,你的痛苦阈值与这份策略的成本不匹配,你必须放弃它,去寻找与你更匹配的策略。

最后就是一旦选择,就要信任。如果你在完成了调查后,依然决定投资这份策略,那么你就等于和这份策略的提供者,签订了一份无形的投资契约。这份契约的内容是:“我已充分了解并愿意承受你这份策略历史上曾出现过的所有风险和回撤成本,以换取它未来可能带来的长期正向收益。” 一旦契约签订,你就必须放弃感觉,回归纪律。你要信任的,不仅仅是信号提供者,更是当初那个经过了深度研究和理性判断后,做出投资决定的、那个更专业的你自己。

所以无论是自己交易,还是跟单交易,最终指向了一个所有交易员都无法回避的终极命题:一切交易,归根结底,都是一场与我们自身人性的战争。一个交易策略,只是一把武器,它有自己的性能参数,有自己的优势射程,也有自己的后坐力(回撤)。主账户的盈利,证明了这把武器本身,是可以打胜仗的,而绝大多数跟单者的亏损,则是因为他们在武器产生巨大后坐力时,因为恐惧而松开了自己的手,最终被武器所伤。

成为一个成功的策略投资者,你的目标,不是去寻找一把没有后坐力的神兵利器,而是通过不断的学习和认知提升,将自己的臂膀,锻炼得足以驾驭任何一把武器的后坐力。而这篇文章的目的是希望能成为你锻炼这份臂力的开始。

结语

学长写这篇文章,并非为了炫耀什么,恰恰相反,是为了分享一份沉重的反思,更是一次严肃的风险提醒。

每当看到有朋友因为在策略回撤的最低谷选择放弃,从而将浮亏变成真实的、永久的亏损时,我的内心都充满了遗憾与自责。尽管我的初心是分享盈利的策略,但结果却常常是很多朋友在黎明前的回撤中放弃,办成了坏事。这个信号业务我曾为此几度暂停,开开停停,始终在寻找一个更好的解决方案,直到今天我才想明白,最好的方案不是一个更完美的策略,而是一次更彻底的沟通,在提供任何策略工具之前,我们必须先搭建起一个统一的、专业的认知框架。

所以我写下这篇文章,作为一枚预防针,希望它能帮助大家对跟单交易这件事,建立起一份更深、更理性的理解,避免重蹈覆辙。